¡Socorro, tengo un hijo adolescente!

La adolescencia es el período de transición de la infancia a la edad adulta. Durante ella se producen profundos cambios y transformaciones, que no sólo afectan a las características puramente físicas de la persona, sino también a sus aspectos intelectuales, emocionales y sociales, haciendo de esta etapa uno de los periodos más difíciles y turbulentos de la existencia.

Durante esta etapa, la relación entre padres e hijos es difícil y, a menudo, tan llena de contradicciones como todo el mundo del adolescente. Los hijos son cada vez más autónomos y reclaman más independencia en su vida personal y social. Se produce un alejamiento de los padres pero, al mismo tiempo, les reclaman el apoyo y el afecto que todavía necesitan para enfrentarse a un mundo que aún no entienden y que, por supuesto, no les entiende a ellos.

La sociedad adulta tampoco sabe muy bien cómo tratar al adolescente. Por un lado, ya no muestra hacia él la indulgencia con que perdona los errores del niño. Por otro lado, tampoco le permite asumir el papel de adulto, alargando cada vez más el período de preparación necesario para incorporarse a la sociedad como miembro de pleno derecho. No es un niño, ni un adulto. ¿Qué es entonces?.

Para algunos, el adolescente es un ser generoso, espontáneo, todavía ingenuo, lleno de ternura y curiosidad; en una palabra: la esperanza de un futuro mejor. Par otros, es un ser molesto, crítico, caprichoso, imprevisible, egoísta, orgulloso, incapaz de asumir responsabilidades.

Probablemente, unos y otros tiene algo de razón.

La vuelta hacia sí mismo, la exaltación del yo, la reducción de la pandilla a un grupo de amigos escogido e íntimo, la reaparición de una sensualidad perturbadora, el profundo desarrollo intelectual, son algunas de las notas que marcan el principio de esta nueva fase de la vida que, sin romper totalmente con la infancia apenas superada, orienta al adolescente hacia la madurez adulta.

La adolescencia comienza con la pubertad, es decir, con la madurez sexual. Ello implica un amplio conjunto de cambios biológicos que se sitúan en torno a los trece años en los chicos y un poco antes en las chicas y que implican un rápido crecimiento corporal. Aparecen los caracteres sexuales secundarios: en las chicas se desarrollan los senos y las caderas; en los chicos aparece la barba, aumenta notablemente la fuerza física y la voz se hace más grave.

Este rápido crecimiento físico tiene también implicaciones para el comportamiento. Por un lado, requiere un elevado gasto de energía, por lo que en una primera fase, el adolescente puede parecer abúlico y cansado, siendo de gran importancia en este período mantener hábitos saludables (alimentación, descanso e higiene adecuados, evitar sobrecargas de responsabilidad, etc.).

Por otro lado, el grado de desarrollo individual influye también notablemente en el ajuste social y familiar. Los chicos o chicas que maduran más tarde tiene peor concepto de sí mismos y encuentran más dificultades de ajuste que sus compañeros más desarrollados y, por ello, más fuertes y más atractivos para los demás. Por el contrario, los que maduran antes suelen ser más seguros, más confiados y se incorporan mejor a las relaciones sociales.

En general, a los trece años, la preocupación por su desarrollo físico y sexual tiene para el adolescente un interés prioritario, estando pendiente del más pequeño cambio que se produzca en su cuerpo.

Relacionado con su desarrollo físico el adolescente tiene que asumir la tarea de desarrollar unas actitudes y una conducta sexual nueva, en lo cual influirán notablemente las actitudes que sus padre tengan hacia el desarrollo sexual.

En cuanto al desarrollo intelectual, con el inicio de la adolescencia se alcanza el pensamiento adulto.

El niño-adolescente ya no tiene un pensamiento lógico limitado a lo concreto, a lo que puede ver o tocar, como ocurría en la última etapa de la infancia. A partir de ahora alcanza la inteligencia formal propia del adulto, flexible y abstracta, lo cual le permitirá razonar con proposiciones abstractas, analizar sistemáticamente hipótesis y llegar a la solución de problemas complejos, aplicar una lógica a muchos tipos de problemas diferentes, etc.

Este enorme avance en el desarrollo de la inteligencia, les permite desarrollar un pensamiento tremendamente crítico. El adolescente critica a sus padres, a la sociedad, a sus profesores, incluso a sí mismo. Su inteligencia abstracta le permite ahora imaginar posibilidades ideales, comparar con ellas diferentes realidades y, claro está, discutir incansablemente acerca de lo poco que unas y otras se parecen. El más pequeño detalle se puede convertir en una cuestión crucial y el error más insignificante de sus padres o de otras personas en algo insuperable.

La misma actividad crítica que mantiene hacia el mundo que le rodea, la ejerce también hacia sí mismo. Por ello se siente inseguro y avergonzado.

Se observa constantemente y, como no le gusta lo que ve, piensa que los demás le critican por igual. Su autoestima es un castillo de naipes que cae al primer soplo de aire y que tiene que volver a levantar, con nuestra ayuda, pieza a pieza.

Esta actitud crítica puede ser molesta en ocasiones, pero también es útil. Le permite al adolescente independizarse de sus padres, considerarse diferente, reflexionar acerca de lo que le gustaría ser, y acometer la construcción de una identidad todavía tambaleante.

Probablemente ésta es la tarea más compleja que debe abordar el adolescente en esta etapa: encontrarse a sí mismo, saber quién es y cómo es, averiguar lo que le gusta y lo que le disgusta, lo que cree correcto y lo que considera inmoral.

Tendrá que aprender a tomar decisiones que los padres no pueden ni deben tomar por él.

Además, a su confusión personal, se añade la indefinición del papel que la sociedad atribuye al adolescente.

Por un lado le demanda un comportamiento adulto, ajustado, maduro (¡Ya no eres un niño!).

Por otro lado, le relega siempre a papeles secundarios, no le permite independizarse y ni siquiera le atribuye, hasta los dieciocho años, la responsabilidad de sus propios actos.

Con estos condicionamientos, el proceso de construcción de la identidad se verá muy influido por los modelos adultos que le hayamos ofrecido durante la infancia.

Retomará en gran parte los elementos de la identidad de sus padres, de sus hermanos, de sus adultos admirados, que le hayan resultado más atractivos durante la niñez.

Los combinará de una forma personal, inconsciente, desordenada, y la mezcla resultante será la base sobre la que empezará a construir su propio yo.

De igual forma, sus sentimientos de autoestima arrancan principalmente de la visión que sus padres tiene del adolescente (o más exactamente, de la visión que él cree que tienen).

Al principio, todo ello se hará con la inestabilidad que caracteriza este período. Hoy querrá ser ingeniero y mañana mecánico. Hoy deseará ardientemente casarse y mañana aborrecerá la vida en pareja.

Todo ello le permite probar, analizar posibilidades, plantearse diferentes proyectos vitales y así, progresivamente, ir fijando las coordenadas en que desea desarrollar su vida.

Lógicamente, cuando más sólidos y coherentes sean los modelos y los valores que le hemos transmitido durante la infancia, menor será su confusión y más fácil será lograr un modelo personal estable.

Como vemos, el proceso de individualización, de búsqueda de la identidad es largo y complejo. No todas las personas lo culminan con éxito.

No todos los adultos son capaces de saber quiénes son, qué quieren hacer con sus vidas, qué es lo correcto y qué lo incorrecto. En algunos casos, la persona llega a la edad adulta siendo sólo lo que los demás quieren que sea. En ambos casos habrá fracasado en la construcción de su propia identidad.

En esta tarea, el apoyo de los padres que debe brindarse siempre, aunque no siempre sea aceptado, debe ser una referencia constante que dé seguridad al adolescente en esta ardua labor, para ayudarle a construir una autoestima fuerte que le haga una persona segura de sí misma, para permitirle actuar de acuerdo a sus propios criterios.

Naturalmente, este proceso de construcción de la identidad no se hace sin dolor.

El adolescente tendrá que sufrir la soledad y la incomprensión, mientras que su familia, afrontará la pérdida y la separación.

Primero se aleja de los padres, se vuelve retraído, rebelde y desobediente: uno es diferente en la medida que no es el otro, que no se comporta como el otro, que no se pliega a las exigencias del otro.

Al respecto debemos señalar, sin embargo, que la forma en que esto se produzca dependerá en gran medida de cómo hayamos realizado nuestro trabajo educativo durante la infancia.

El grupo proporciona al adolescente el apoyo necesario para enfrentarse al mundo. La pandilla infantil se irá convirtiendo paulatinamente en un grupo más reducido y cohesionado, de amigos íntimos que se han elegido mutuamente. Ellos comparten sus problemas, sus preocupaciones; ellos le entienden.

El grupo ofrece al adolescente una posición y un papel relativamente estable. En su familia no es capaz de encontrar una posición aceptable, ya que se ve obligado a mantener una situación de inferioridad frente a sus padres, con los que mantiene una actitud antagónica. Sin embargo, en el grupo se encuentra en una situación de igualdad, junto a personas que sienten sus mismos problemas, sus mismas preocupaciones, sus mismos deseos y que tienen gustos parecidos. No es raro que, en estas circunstancias, se aferre al grupo como a un lugar seguro, donde puede construir su autoestima y desde donde luchar por su autonomía.

De este modo vemos que, durante la adolescencia, el grupo ejerce un papel fundamental. En él aprende a establecer relaciones sociales, encuentra el apoyo necesario para afrontar sus conflictos y encuentra la ayuda necesaria para construir su identidad.

La relación entre los miembros del grupo es ahora más democrática: ya no hay un jefe indiscutible, sino que puede variar en función de las actividades que se realicen. Pero, al mismo tiempo, la cohesión del grupo se logra a base de renuncia a la propia individualidad, exigiendo a cada uno de sus miembros una enorme conformidad con la cultura y las normas del grupo, mucho más importante para el adolescente que las del adulto. El grupo marca cómo hay que vestir, cómo hay que actuar y cómo hay que pensar.

Al respecto es muy importante que los padres sean conscientes de que el grado de conformidad con el grupo depende, entre otras cosas, de la edad y de las relaciones afectivas que el adolescente mantenga en su familia. Una falta de atención y unas relaciones insatisfactorias en el hogar, aumentan el grado de conformidad con el grupo. Igualmente, la inseguridad y el grado de incertidumbre que los padres tengan respecto a la educación de los hijos, también incrementa la búsqueda de esa seguridad en la conformidad del grupo.

Más tarde, la afirmación de su individualidad le llevará incluso a enfrentarse al grupo, el cual se disgregará para dar paso a una nueva forma, de relación social: la pareja.

En resumen...

La adolescencia se caracteriza por:

- La rapidez e irregularidad en el desarrollo físico, lo cual le lleva en ocasiones a sentirse un extraño dentro de sí mismo.

- La inestabilidad, los cambios bruscos, manteniendo simultáneamente tendencias contradictorias.

- El encuentro, de forma progresiva e irregular, con el otro sexo.

- La introspección, es decir, la observación de sí mismo, buscando su identidad y el sentido de las cosas, lo cual le separa de la realidad y le hace sentirse solo e incomprendido.

- La tendencia a idealizar y al inconformismo.

- La búsqueda de lo original, de lo nuevo de sí mismo, de la individualidad.

- La inseguridad, que se controla en ocasiones por sobrecompensación, es decir, mostrándose aparentemente seguro y dominante, superior a los demás, lo cual puede genera choques con los adultos.

(1)El conflicto es en muchas ocasiones una consecuencia derivada de la búsqueda del adolescente de una mayor libertad para tomar sus propias decisiones junto con la visión de que esta libertad queda amenazada por la imposición de los padres.

Otro aspecto importante de los conflictos con hijos adolescentes es que parecen estar modulados por el sexo y la edad. En este sentido, los adolescentes, tanto chicos como chicas, tienen normalmente más conflictos con la madre que con el padre, aunque también suelen mostrar una comunicación más abierta y positiva con la primera. Este hecho se debe a que los adolescentes, por norma general, se relacionan más frecuentemente o pasan más tiempo con la madre que con el padre.

Uno de los temas de conflicto más relevantes por excelencia, como ya dejábamos entrever en el apartado anterior, es el relacionado con las diferentes perspectivas de padres e hijos sobre la cantidad y grado de control que aquéllos deberían tener sobre distintos aspectos de la vida de los adolescentes. Durante la adolescencia, el joven comienza a considerar que debería tener legitimidad para controlar la toma de decisiones sobre determinados aspectos de su vida y esta visión no siempre es compartida por los padres, que tienen grandes dificultades para reconocer que su hijo abandonó la etapa de la infancia.

En general, los conflictos familiares se centran en torno a:

- Salidas: salir de fiesta por la noche y hora de regreso a casa.

- Vacaciones: ir de vacaciones con o sin la familia.

- Estudios: comportamiento en el colegio, progreso y notas.

- Lenguaje: forma de hablar del adolescente.

- Relaciones sociales: características de los amigos.

- Paga: cantidad de dinero que se le da y el uso que hace de él.

- Ideas y vida personal: derechos del/la hijo/a de tener su propio estilo de vida y su ideología.

- Profesión: elección y preparación para el trabajo futuro.

- Pareja: relaciones afectivas.

- Entretenimiento: forma y manera de entretenerse el/ la adolescente.

- Móvil y redes sociales: unido a lo anterior y a las nuevas formas de relación, el uso que hacen de los móviles y de las RRSS.

Los desacuerdos que surgen entre progenitores e hijos/as sobre estos temas tienen mucho que ver con lo que unos esperan de los otros.

Desde esta perspectiva, podemos ver tres tipos principales de desacuerdos:

- Los que surgen debido a que los progenitores esperan una mayor responsabilidad y autonomía del adolescente.

- Los que tienen lugar debido a que los progenitores piensan que no es adecuado que el/la adolescente decida por sí mismo/a.

- Los que son producto de diferencias en gustos y preferencias personales.

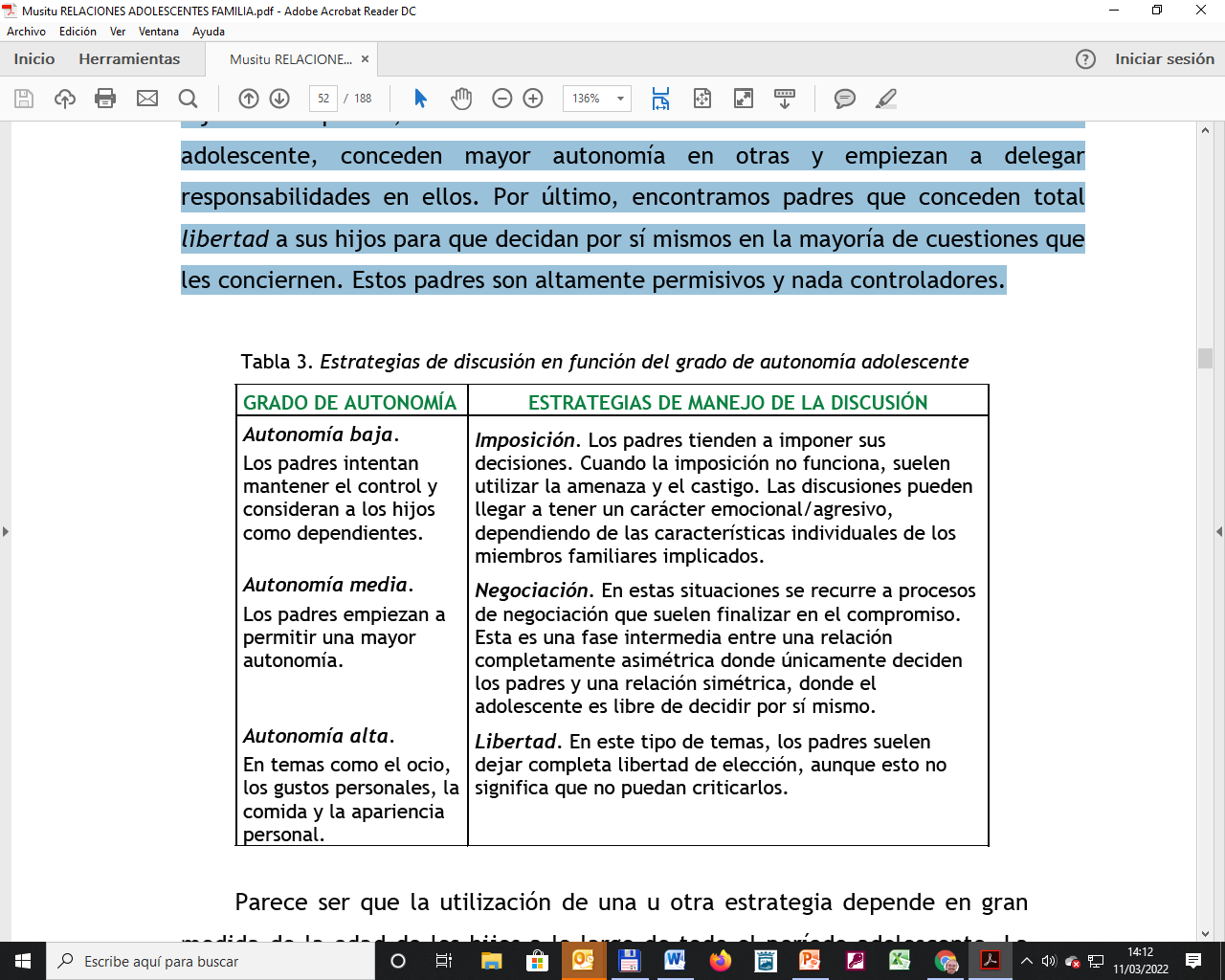

Como ya hemos visto en el apartado anterior existen importantes divergencias en el modo en que se pueden afrontar las discusiones de estos temas. Estas diferencias dependen principalmente del grado de control que los progenitores quieren ejercer sobre las decisiones de sus hijos/as en los distintos temas, en contraposición con el grado de autonomía que están dispuestos a permitir a los adolescentes. Lo podemos ver en la siguiente tabla:

[1] Adaptado de: Estevez, E., Jiménez, T. y Musitu, G. (2007). RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS ADOLESCENTES.

Naullibres